Эринии были тремя богинями-мстительницами за преступления, связанные с убийством, непослушным поведением, нечестивостью и лжесвидетельством.

На этой странице описывается их роль как источника знаков дурного предзнаменования, их священные птицы и животные, а также их культ, титулы и эпитеты.

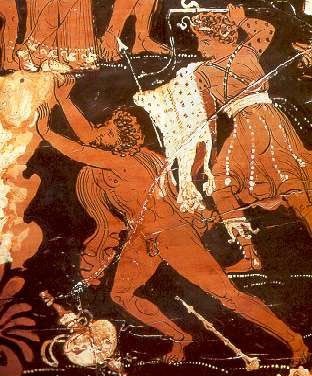

Изображение справа — Сизиф и Эриния, 4 век до н.э., Государственное античное собрание.

- ЭРИНИИИ ПОСЛАННИКИ ДУРНЫХ ЗНАМЕНИЙ

- I. ДУРНОЕ ЗНАМЕНИЕ. ПЯТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА

- II. ДУРНОЕ ЗНАМЕНИЕ. СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

- III. ДУРНОЕ ЗНАМЕНИЕ. СОВА

- IV. ДУРНОЕ ЗНАМЕНИЕ. ЖЕРТВА

- V. ДУРНОЕ ЗНАМЕНИЕ. БРАК

- СПУТНИКИ ЭРИНИЙ

- I. ГАРПИИ ДОЧЕРИ ПАНДАРЕЯ

- II. МАНИЯ, ПЕНТОС И ДРУГИЕ ДАЙМОНЫ

- СВЯЩЕННЫЕ ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫЕ ЭРИНИЙ

- I. СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ: ГАДЮКА

- II. СВЯЩЕННАЯ ПТИЦА: СОВА

- III. СВЯЩЕННАЯ ПТИЦА: ТЕМНАЯ ГОРЛИЦА

- IV. СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО: ТИС

- ГИМНЫ ЭРИНИЯМ

- КУЛЬТ

- КУЛЬТ В АТТИКЕ (ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ)

- I. АФИНЫ столица Аттики

- II. ФЛИИ & МИРРИНУНТ Деревни в Аттике (Южная Греция)

- КУЛЬТ В СИКИОНИИ (ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ)

- I. Рядом с городом ТИТАН в Сикионии

- КУЛЬТ В ЛАКЕДЕМОНИИ (ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ)

- I. МИГОНИЕМ Деревня в Лакедемонии

- КУЛЬТ В АХЕЕ (ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ)

- I. КЕРИНЕЯ Город в Ахее

- КУЛЬТ В АРКАДИИ (ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ)

- I. МЕГАЛОПОЛИС столица Аркадии

- II. ФЕЛЬПУСА Город в Аркадии

- III. ФИГАЛИЯ Город в Аркадии (Южная Греция)

- КУЛЬТ В БЕОТИИ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ)

- I. Гора ТИЛЬФУСИОН и город ГАЛИАРТА в Беотии

- КУЛЬТ В ЛОКРИДЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ)

- I. МИОНИЯ Город в Локриде

- КУЛЬТ В ЛАЦИИИ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИТАЛИЯ)

- I. РИМ столица Лация

- ЭПИТЕТЫ ЭРИНИЙ

ЭРИНИИИ ПОСЛАННИКИ ДУРНЫХ ЗНАМЕНИЙ

Эриньи иногда описывались как источники дурных примет, предзнаменований — в частности, те, которые появлялись в неудачный пятый день месяца, безвременное появление проклятой кричащей совы и зловещие знаки, окружающие жертвенное приношение.

I. ДУРНОЕ ЗНАМЕНИЕ. ПЯТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА

Гесиод. Труды и дни. 802 / Перевод В. Вересаева. (Источник: Гесиод. Полное собрание текстов / Вступительная статья В. Н. Ярхо. Комментарии О. П. Цыбенко и В. Н. Ярхо. – М.: Лабиринт, 2001. – С. 54-55) (греческий эпос 8-7 вв. до н. э.):

«Пятых же дней избегай: тяжелы эти дни и ужасны;

В пятый день, говорят, Эринии пестуют Орка,

Клятвопреступным на гибель рожденного на свет Эридой».

Вергилий. Георгики. Книга 1. 276. (Источник: Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Перевод с латинского С. Шервинского. (Серия «Библиотека всемирной литературы», т. 6). – М.: Художественная литература, 1971. – С. 114) (римский поэт 1 в. до н. э.):

«Разные дни приводит луна, не все деревенским

Благоприятны трудам. Ты пятого — бойся: он бледный

Орк произвел и богинь Эвменид; Земля нечестивца»

II. ДУРНОЕ ЗНАМЕНИЕ. СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Солнечное затмение было воспринято как знак дурного предзнаменования.

Пиндар. Отрывки. 9. (Источник: Пиндар, Вакхилид. Оды. Фрагменты / Издание подготовил М. Л. Гаспаров. – М: Наука, 1980. – С. 188):

«Родитель наших очей,

Всевидящий,

Высочайший из небесных сияний,

Что измыслил ты,

Скрывшись средь ясного для?

Зачем обессилил ты

Силу людей и путь их умов,

Ринувшись на темные тропы,

Новый себе проторяя ход?

Во имя Зевса

Молю тебя, стремительный коногон:

Да обратится на некое благо Фивам

Всесветное чудо твое,

Владыка!..

…Несешь ли ты знаменье войны,

Или мор плодам,

Или снежную силу превыше слов,

Или погибельный мятеж,

Или море, выплеснувшееся в нивы,

Или окоченелую землю,

Или ветреное лето в бешенстве ливней,

Или, новым потопом окутав землю,

Начнешь ты племя новых людей?

Но не плачусь я на беду, делимую со всеми…»

Стаций. Фиваида. Книга 1. 97. (Источник: Публий Папиний Стаций. Фиваида / В переводе Ю. А. Шичалина. – М.: «Наука», 1991. – С. 26-27) (римский эпос 1 в. н. э.):

«[Солнечное затмение предвещает гибель Семерых против Фив]

День [Гелиос Солнце] заметил ее [то есть Эриниq, вызванных из Аида], — налетев смолистою тучей [вызвав затмение],

Ночь [Нюкта] испугала коней лучезарных [Солнца]»

Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. Песнь 38. 19. (Источник: Нонн Панополитанский. Деяния Диониса /Пер. с древнегреческого Ю. А. Голубца. – СПб: Алетейя, 1997. – С. 64) (греческий эпос 5 в. н. э.):

«Но поднимается в выси небесная колесница [в солнечном затмении]

Гелия бога, пылая, и тьму опять разгоняет!

Так вот и ты [Дионис] отгонишь от глаз своих морок туманный,

Тартарийский рассеешь Эринии яростной сумрак,

Вновь над Ареем заблещет лучистый бог Гиперйон!

Столь великого чуда [затмения] Айо́н вовеки не деял».

III. ДУРНОЕ ЗНАМЕНИЕ. СОВА

Овидий. Метаморфозы. Книга 6. 428. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«[Терей и Прокна поженились и им суждено было обречь свою семью на междоусобную резню]

Нет, Эвмениды для них погребальное пламя держали,

Нет, Эвмениды постель постилали для них, и, зловеща,

К кровле припала сова и над брачным сидела покоем.

Через ту птицу Терей и Прокна супругами стали,

Через ту птицу — отцом и матерью».

Вергилий. Энеида. Книга 12. 848 . (Источник: Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Перевод с латинского С. А. Ошерова. (Серия «Библиотека всемирной литературы», т. 6). – М.: Художественная литература, 1971. – С. 272-273) (римский поэт 1 в. до н. э.):

«Есть две гнусных сестры, близнецы по прозванию Диры [Эринии],

Мрачная Ночь [Нюкта] родила вместе с третьей сестрою, Мегерой,

Дочерью Тартара, их, и таких же извивами гадов

Дир оплела, и дала им крыла, что ветер взметают.

Подле престола Отца [Зевса], у порога сурового бога

Ждут приказов они, насылают на смертных недужных

Страх, если царь богов иль болезнью, иль гибелью хочет

Их покарать, иль войной устрашает город виновный.

С неба одной из сестер на проворных крыльях спуститься

Бог повелел и предстать пред Ютурной знаменьем грозным.

Взмыла она и к земле понеслась в стремительном вихре;

Так стрела в облаках, с тетивы сорвавшись со свистом,

Мчится: ее напитал ядовитым соком парфянин,

Или кидон, чтобы раны врагов исцеленья не знали;

Глазу незрима, стрела рассекает скользящие тени, —

Так же на землю с небес проносилось Ночи отродье.

Издали строй увидав илионский и Турна отряды,

Сжалась тотчас же она, обернулась малою птицей,

Что на могильных холмах иль на кровлях домов опустелых

Часто сидит по ночам и поет зловещую песню.

Облик той птицы приняв [Эринии], перед Турном кружиться и виться

С шумом стала она и о щит колотиться крылами. [как дурное предзнаменование, предсказывая его смерть в грядущей битве]

Страх цепенящий сковал ослабелое рутула тело,

Волосы вздыбил испуг, и голос в горле пресекся.

Шумной Диры полет и крыла издалёка узнала

Турна сестра, и волосы рвать принялась она в горе,

Щеки следами ногтей осквернять и грудь — кулаками».

IV. ДУРНОЕ ЗНАМЕНИЕ. ЖЕРТВА

Овидий. Метаморфозы. Книга 6. 428. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«Тирский правитель [Этеокл царь Фив], спасен перуном, Юпитеру [Зевсу] жертву

тщетно свершал, полагая, что днесь данайцы [вторгшаяся армия Аргосцов] бессильны.

Но не эфирный отец и не боги иные, а злая

к тем алтарям подошла Тисифона и, меж трепетавших

став, их молитвенный пыл Громовержцу подземному [Аиду] слала…

Рек, — но черный огонь ему [с жертвенного алтаря] и в уста, и в ланиты

вдруг полыхнул и, похитив с чела, опалил диадему.

Ярый, до взмаха ножа обагрил святилище пеной

[жертвенный] бык и, беснуясь, ушел от толпы, его обступившей,

чтоб удержать, и разил алтари обезумевшим рогом [знак того, что дурное предзнаменование].

Мчатся прислужники прочь, и царя утешает гадатель»

V. ДУРНОЕ ЗНАМЕНИЕ. БРАК

Овидий. Метаморфозы. Книга 6. 428. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«[Терей и Прокна поженились и им суждено было обречь свою семью на междоусобную резню]

Нет, Эвмениды [Эринии] для них [свадебные] погребальное пламя держали,

Нет, Эвмениды [Эринии] постель постилали для них, и, зловеща,

К кровле припала сова и над брачным сидела покоем.

Через ту птицу [дурного предзнаменования] Терей и Прокна супругами стали,

Через ту птицу [знамение] — отцом и матерью».

Овидий. Героиды. 2. 116. (Источник: Овидий. Элегии и малые поэмы / Перевод с латинского. Сост. и предисл. М. Гаспарова. Коммент. и ред. переводов М. Гаспарова и С. Ошерова. – М.: Художественная литература, 1973. – 528 с.) (римская поэзия 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«[Филлида, брошенная ее возлюбленным Демофонтом, оплакивает]

Та, Демофонт, кому развязал ты девический пояс

Лживой рукою, хоть нам горе сулила судьба:

В брачный покой нас ввела Тисифона с томительным воем,

Сыч одинокий пропел песню печальную нам,

Рядом была Аллекто в ожерелье из змей ядовитых,

И погребальный пылал факел в руках у нее».

Овидий. Героиды. 6. 43. (Источник: Овидий. Элегии и малые поэмы / Перевод с латинского. Сост. и предисл. М. Гаспарова. Коммент. и ред. переводов М. Гаспарова и С. Ошерова. – М.: Художественная литература, 1973. – 528 с.) (римская поэзия 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«[Ипсипила оставленная Ясоном, сетует]

Горе! Где клятвы твои? Где верность? Где право супруги?

Факел…

Горе! Где клятвы твои? Где верность? Где право супруги?

Факел, достойный зажечь лишь погребальный костер?

Я не украдкой тебе женою стала: Юнона [Гера]

Брак наш скрепила, и с ней в пестром венке Гименей.

Нет, не Юнона, увы, не Гимен, а Эриния злая

Передо мною несла факел кровавой рукой.

[Эриния описывается несущей свадебный факел вместо Гименея, бога брака, поскольку брак был обречен]»

Овидий. Героиды. 7. 93. (Источник: Овидий. Элегии и малые поэмы / Перевод с латинского. Сост. и предисл. М. Гаспарова. Коммент. и ред. переводов М. Гаспарова и С. Ошерова. – М.: Художественная литература, 1973. – 528 с.) (римская поэзия 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«[Дидона, брошенная Энеем, сетует]

День, когда вдруг нас вдвоем под покатые своды пещеры

Синий ливень загнал, пагубным был для меня.

Голос услышала я; завопили, казалось мне, нимфы, —

Нет, это Фурии [Эвмениды] песнь спели о нашей судьбе».

Овидий. Героиды. 11. 101. (Источник: Овидий. Элегии и малые поэмы / Перевод с латинского. Сост. и предисл. М. Гаспарова. Коммент. и ред. переводов М. Гаспарова и С. Ошерова. – М.: Художественная литература, 1973. – 528 с.) (римская поэзия 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«[Канака, которая совершила инцест со своим братом и получила от отца меч, чтобы покончить с собой, сокрушается:]

Прочь улетай, Гименей обманутый, с факелом брачным,

В страхе скорее покинь этот проклятый дворец,

Свой приблизьте ко мне, Эринии мрачные, факел,

Вспыхнет пусть от него мой погребальный костер».

СПУТНИКИ ЭРИНИЙ

I. ГАРПИИ ДОЧЕРИ ПАНДАРЕЯ

Гарпии были духами-мучителями, тесно связанными с Эриниями. В истории Финея Зевс посылает Эринию, чтобы лишить короля зрения и Гарпий, чтобы досаждать его жизни. В другой сказке гарпии похищают незамужних дочерей Пандарея, чтобы они служили Эриниям.

Гомер. Одиссея. Песнь 20. 61. (Источник: Гомер. Илиада. Одиссея / Перевод с древнегреческого Н. Гнедича. – М.: Художественная литература, 1967. – С. 496) (греческий эпос 8 в. до н. э.):

«Ведь унесла ж дочерей Пандареевых некогда буря [то есть гарпии].

Боги родителей их истребили, они сиротами

В доме остались. Вскормила детей Афродита богиня…

Раз на великий Олимп поднялась Афродита богиня

С просьбой к отцу, чтобы девам свершенье цветущего брака…

Гарпии девушек прочь в это время умчали из дома

И предоставили их попеченью ужасных эринний».

Павсаний. Описание Эллады. Книга 10. 30. 2. (Источник: Павсаний. Описание Эллады. В 2 т. /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. – СПб.: Алетейя, 1996) (греческие записки путешественника 2 в. н. э.):

«И вот, Афродита ушла на небо к Зевсу, желая получить от него для своих девочек [дочерей Пандарея, которых она вырастила] счастливый брак. Во время ее отсутствия они были похищены Гарпиями и переданы ими Эриниям. Вот что написано о них у Гомера».

II. МАНИЯ, ПЕНТОС И ДРУГИЕ ДАЙМОНЫ

Различные другие даймоны были описаны как сопровождающие Эриний, включая Ара (Проклятие), Манию (Безумие) и Пентос (Горе).

Квинт Смирнский. После Гомера. Книга 5. 520. (Источник: Квинт Смирнский. После Гомера / Вступ. ст., пер. с др. греч. яз., прим. А. П. Большакова. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. – 320 c. – С. 91) (греческий эпос 4 в. н. э.):

«Теламонида покров приносящего гибель Безумья.

[после того, как довел Аякса до безумия]

Оное тотчас к стигийским ужасным брегам отлетело,

дому неистовых духом Эриний, что издавна много

слишком кичащимся смертным различного зла посылают».

Овидий. Метаморфозы. Книга 4. 451. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«А [Эриния] Тисифона, тотчас — жестокая — смоченный кровью

Факел рукою зажав, и еще не просохший, кровавый

Плащ надела и вот, змеей извитой подвязавшись,

Из дому вышла. При ней Рыдание спутником было,

Смертный Ужас, и Страх, и Безумье с испуганным ликом».

СВЯЩЕННЫЕ ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫЕ ЭРИНИЙ

Животным Эриний был вайп — хтонический зверь, связанный с подземным миром, смертью и страданиями. Их священной птицей была сова, ночная птица дурных знамений.

I. СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ: ГАДЮКА

Змеи были священными для эриний, которые описывались и изображались с ядовитыми змеями, обвитыми вокруг их волос, рук и талии.

Описание украшенных змеями Эриний см .: ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ ЭРИНИЙ

II. СВЯЩЕННАЯ ПТИЦА: СОВА

Псевдо-Гигин (общее имя для неизвестных античных авторов-мифографов 2 века н. э.) Мифы. 28. (Источник: Гигин. Мифы. / Пер. Д. О. Торшилова под общ. ред. А. А. Тахо-Годи. – 2-е изд., испр. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 177):

«В подземном царстве они [гиганты Алоады] терпят такое наказание: они привязаны змеями к столбу лицом в противоположную сторону друг от друга; между ними [по слухам, пьющая кровь] сова, сидящая на столбе, к которому они привязаны».

Овидий. Метаморфозы. Книга 6. 428. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«[Когда они обреченная пара Терей и Прокна поженились]

Нет, Эвмениды [Эринии] для них погребальное [свадебное] пламя держали,

Нет, Эвмениды [Эринии] постель постилали для них, и, зловеща,

[как предзнаменование того, что должно было произойти]

К кровле припала сова [дурное знамение] и над брачным сидела покоем.

Через ту птицу Терей и Прокна супругами стали,

Через ту птицу — отцом и матерью».

Вергилий. Энеида. Книга 12. 848. (Источник: Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Перевод с латинского С. А. Ошерова. (Серия «Библиотека всемирной литературы», т. 6). – М.: Художественная литература, 1971. – С. 266) (римский поэт 1 в. до н. э.):

«Сжалась тотчас же она [Эриния], обернулась малою птицей,

Что на могильных холмах иль на кровлях домов опустелых

Часто сидит по ночам и поет зловещую песню.

Облик той птицы приняв, перед Турном кружиться и виться

С шумом стала она и о щит колотиться крылами.

Страх цепенящий сковал ослабелое рутула тело,

Волосы вздыбил испуг, и голос в горле пресекся [дурная примета]».

Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. Песнь 31. 70. (Источник: Нонн Панополитанский. Деяния Диониса /Пер. с древнегреческого Ю. А. Голубца. — СПб: Алетейя, 1997. – С. 55) (греческий эпос 5 в. н. э.):

«Мегайра к высям кавказским, спряталась там в пещере,

Лик змеевласый сменила, грозного ужаса полный,

На совы оперенье».

III. СВЯЩЕННАЯ ПТИЦА: ТЕМНАЯ ГОРЛИЦА

Клавдий Элиан. О мире животных. Книга 10. 33. / Переводчик: Агностик. (Источник: Симпосий, сайт об античной литературе, античной истории и людях античности) (древнеримский писатель и философ 2-3 вв. н. э.):

«Белые горлицы встречаются часто. Они, говорят, посвящены Афродите и Деметре, тогда как другие виды [темные горлицы] посвящены Паркам и Эриниям».

IV. СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО: ТИС

Стаций. Фиваида. Книга 4. 410. (Источник: Публий Папиний Стаций. Фиваида / В переводе Ю. А. Шичалина. – М.: «Наука», 1991. – С. 26-27) (римский эпос 1 в. н. э.):

«Трижды потрясши змеей и тисом зовя их зажженным,

дню, о вождь [Эриния] Тисифона, яви, и солнца лишенных»

Стаций. Фиваида. Книга 8. 10. (Источник: Публий Папиний Стаций. Фиваида / В переводе Ю. А. Шичалина. – М.: «Наука», 1991. – С. 26-27) (римский эпос 1 в. н. э.):

«В стигийском краю…

И не взирала еще на него Эвменида [Эриния] с лучиной

тисовой, и, записав на черном столбе, Прозерпина [Персефона]

к сонму умерших его не причла»

ГИМНЫ ЭРИНИЯМ

Орфический гимн LXIX. ЭРИНИЯМ (фимиам, стиракта и манна). (Источник: Античные гимны. Переводы с древнегреч. Под ред. А. А. Тахо-Годи. — М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 208) (греческие гимны 3 в. до н. э. – 2 в. н. э.):

«Вы, о богини всечтимые, звездные, в грома раскатах!

О Тисифона! О ты, Аллекто! О богиня Мегера!

Вы, потаенные, вы, о ночные, живете сокрыто,

Возле потока священного Стикса в глубокой пещере,

Вечно витаете вы над преступными мыслями смертных,

Дико ликуете, о непреклонные, при злодеяньях,

Страшные, мощные, в шкурах звериных, терзаете тяжко;

Жуткие девы подземного Ада, ваш облик изменчив,

О невидимки туманные, быстрые в беге, как мысли,

Вечные судьи, очами самой; Справедливости-Дики

Смертных вы вечно блюдете во всех племенах неиссчетных!

Ныне о вы, змеекудрые, вы, многовидные Мойры,

Славой меня наградите беззлобной и праведной жизни!»

Орфический гимн LXX. Евменидам (фимиам, ароматы). (Источник: Античные гимны. Переводы с древнегреч. Под ред. А. А. Тахо-Годи. — М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 250) (греческие гимны 3 в. до н. э. – 2 в. н. э.):

«О Евмениды [Эринии], внемлите, почтенные, с помыслом добрым,.

Чистые дщери Хтонийского Зевса [Аида], великого бога,

И Персефоны, прельстительной девы прекраснокудрявой!

Вы наблюдаете жизнь нечестивого люда всечасно,

Вмиг к преступленьям летите, неся нечестивым отмщенье.

Вы, о владычицы черные, молнии мечете взором,

Плоть истребляющий блеск источает очей ваших светоч,

О самодержицы, мрачные, страшные, с видом отвратным,

Грозные, бродите ночью с бичом, разымающим члены,

О змеекудрые девы, полночницы, страшные взору!

Вас призываю! Грядите к питающим чистые мысли!»

КУЛЬТ

КУЛЬТ В АТТИКЕ (ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ)

I. АФИНЫ столица Аттики

Павсаний. Описание Эллады. Книга 1. 28. 6. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Вблизи [Ареопага, суд убийц в Афинах] н находится святилище богинь, которых афиняне называют «Почтенными», а Гесиод в «Теогонии» — «Эриниями». Впервые Эсхил изобразил их всех с волосами на голове в виде змей, но эти статуи не представляют ничего страшного, так же как и другие статуи, которые поставлены в честь подземных богов. А стоят здесь Плутон [Аид], Гермес и статуя Геи (Земли). Здесь приносят жертву те, которым удалось оправдаться от обвинения на Ареопаге, и приносят эти жертвы одинаково как иноземцы, так и горожане. Внутри ограды находится и могила Эдипа. Произведя старательные расследования, я пришел к заключению, что его кости были перевезены сюда из Фив».

Павсаний. Описание Эллады. Книга 7. 25. 2. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Судьба Гелики [землетрясение] служит наукой и предостережением как тем, которые совершили преступление в этом городе, так и всем другим, что гнев [Зевса] Гикесия (бога покровителя молящих) неотвратим. И Зевс Додонский явно учит людей иметь уважение к прибегающим под защиту бога. К афинянам приблизительно в эпоху [исторического] Афиданта пришло от Додонского Зевса такое речение:

Ареопаг ты должен почтить и алтарь благовонный

Эвменид [Эриний]. Лакедемона мужи должны умолять здесь,

К божьей прибегнув защите, тебя, потерпев неудачу.

Их не губи ты железом, их не обидь ты, молящих:

Святы и неприкосновенны, кто молит именем бога.Это изречение вспомнили эллины, когда в царствование [исторического] Кодра, сына Меланфа, [армия] пелопоннесцы пришли под стены Афин. Все войско пелопоннесцев ушло из Аттики, когда они узнали о смерти Кодра и о том, как это произошло: они, на основании прорицания из Дельф, уже не надеялись, что смогут добиться победы. Некоторые из лакедемонян, ночью незаметно пробравшиеся внутрь стен, с наступлением дня заметили удаление своих, и когда против них стали собираться афиняне, то они бросились бежать на Ареопаг (холм Ареса) и к алтарям богинь, которых называют Почтенными [Эринии]. Афиняне дали тогда право им, прибегнувшим к защите богов, уйти безнаказанно».

Павсаний. Описание Эллады. Книга 8. 34. 1. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Занимающиеся древностями Пелопоннеса говорят, что происшествия с Эриниями у Ореста [то есть свело его с ума, см. Мегалополис ниже] произошли в Аркадии раньше его суда на Ареопаге и что его обвинителем был не Тиндарей, так как его уже не было в живых, а выступил с обвинением Перилай, требуя отмщения за кровь матери, как двоюродный брат Клитемнестры».

Цицерон. О природе богов. Книга 3. 18. (Источник: Цицерон. Философские трактаты. / Пер. М. И. Рижского. Отв. ред., сост. и вступ. ст. Г. Г. Майорова. (Серия «Памятники философской мысли»). — М.: Наука, 1985. — 384 стр.) (римский ритор 1 в. до н. э.):

«Также и Гекату, которая родилась от Астерии, сестры Латоны? Или и эта тоже богиня? Ведь мы и храмы ей, и жертвенники видели в Греции. А если и она богиня, то почему не евмениды [Эринии]? Ведь и они имеют в Афинах храм, и у нас, как я понимаю, им посвящена роща Фурины [Эринии], фурии же это — те же богини — преследовательницы и мстительницы за преступления и злодеяния».

II. ФЛИИ & МИРРИНУНТ Деревни в Аттике (Южная Греция)

Павсаний. Описание Эллады. Книга 1. 31. 4. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«У флийцев же и у мирринусиев [в Аттике]… сть жертвенники… [различных богов, включая] Коры Протогоны (Первородной), и так называемых Почтенных богинь [Эриний]».

КУЛЬТ В СИКИОНИИ (ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ)

I. Рядом с городом ТИТАН в Сикионии

Павсаний. Описание Эллады. Книга 2. 11. 4. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«[По дороге к Титану, Сикиония] перейдя на левый берег Асопа, мы придем к дубовой роще и храму богинь, которых афиняне называют «Почтенными» [Эриниям], сикионцы же Эвменидами (Милостивыми); и ежегодно они справляют в их честь однодневный праздник, принося им жертву суягных овец, для возлияний же употребляют мед, смешанный с вином, и считают нужным пользоваться цветами вместо венков. Подобного рода жертвы они приносят и на жертвеннике Мойр (богинь Судьбы); он воздвигнут в их честь в этой роще под открытым небом».

Стаций. Фиваида. Книга 4. 52. (Источник: Публий Папиний Стаций. Фиваида / В переводе Ю. А. Шичалина. – М.: «Наука», 1991. – С. 129) (римский эпос 1 в. н. э.):

«Элисс [река Сикионии],, чей берег крут и изломан.

Люто река почтена: говорят, суровые воды

зрят Эвменид [Эриний] стигийских, в поток погружать приобвыкших

лики и змей, от питья флегетонского дышащих тяжко,

коли фракийцев дома [Терея и Прокны] сокрушили они, иль преступных

кровли Микен [Агамемнон и Клитемнестра], иль Кадмов [Эдип]; очаг; бегут от плывущих

воды, а заводи все черны от обилия яда».

КУЛЬТ В ЛАКЕДЕМОНИИ (ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ)

I. МИГОНИЕМ Деревня в Лакедемонии

Павсаний. Описание Эллады. Книга 3. 22. 2. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Восемь лет спустя после разрушения Трои, вернувшись домой, Менелай соорудил около Мигонитиды [Афродиты, основанной Парисом в Мигониеме] статую Фемиды и богини Праксидики (Возмездия) [Эринии]».

КУЛЬТ В АХЕЕ (ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ)

I. КЕРИНЕЯ Город в Ахее

Павсаний. Описание Эллады. Книга 7. 25. 5. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«В Керинее есть святилище Эвменид, будто бы основанное Орестом. Говорят, что если осмотреть его войдет туда кто-либо запятнанный убийством или другим каким-либо преступлением или безбожник, то он, тотчас же охваченный ужасом, сходит с ума… У статуй, сделанных из дерева… размером они небольшие, у входа же в святилище стоят изображения женщин, сделанные из мрамора, очень хорошей работы. Местные жители говорили, что эти женщины были жрицами Эвменид».

КУЛЬТ В АРКАДИИ (ЮЖНАЯ ГРЕЦИЯ)

I. МЕГАЛОПОЛИС столица Аркадии

Павсаний. Описание Эллады. Книга 8. 34. 1. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«[Рядом с Мегалополисом в Аркадии] будет храм богинь; этих богинь самих и всю местность вокруг этого храма называют Мании (Безумие). Мне кажется, что это эпитет богинь Эвменид [Эриний] и что здесь, говорят, Ореста охватило безумие в наказание за убийство матери. Недалеко от этого храма есть небольшой земляной холм; на нем возвышается сделанный из камня палец, так что и самое название этому холму Памятник Дактиля (Пальца). Здесь, говорят, Орест в припадке безумия [движимое Эриниями] откусил на одной руке палец. Рядом с этой местностью есть другая, называемая Аке (Исцеление), так как здесь произошло исцеление Ореста от болезни; и в этом месте воздвигнут храм Эвменидам. Эти богини, когда они собирались свести с ума Ореста, говорят, явились ему черными; когда же он откусил себе палец, они вновь явились ему, но уже белыми, и при виде их он вновь обрел разум и, таким образом, первым он принес очистительную жертву, отвращая от себя их гнев, а белым богиням принес благодарственную жертву; у местных жителей установлен обычай приносить жертву им и Харитам вместе. Около местности Аке есть другая, называемая Священной <жертвой>, потому что здесь Орест остриг свои волосы, когда пришел в себя после припадка безумия. Занимающиеся древностями Пелопоннеса говорят, что происшествия с Эриниями у Ореста произошли в Аркадии раньше его суда на Ареопаге и что его обвинителем был не Тиндарей, так как его уже не было в живых, а выступил с обвинением Перилай, требуя отмщения за кровь матери, как двоюродный брат Клитемнестры»

II. ФЕЛЬПУСА Город в Аркадии

Эриниям (Ярость) богини Деметры поклонялись в Фельпусе. Деметра была либо самой Эринией, либо Эриния олицетворяла гнев богини. Это божество было тесно связано с Эринией Фельпусой, которой поклонялись в Беотии.

Ликофрон. Александра. 1035. (Источник: Ликофрон. Александра. / Вступ. ст. А. В. Мосолкина, пер. и комм. И. Е. Сурикова. // ВДИ. 2011. № 1) (греческий поэт 3 в. до н. э.):

«Ступать убийце по родной земле ногой,

Покуда не свершится срок положенный,

Служанка правды [Дике] не велит, Тельфусия [Эриния],

Щеница, у реки Ладон живущая».

Павсаний. Описание Эллады. Книга 8. 25. 3-7. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Галунта [в Аркадии] же течет вниз к Фалиадам и к храму Деметры Элевсинской. Этот храм находится уже в пределах фельпусийских. В нем находятся статуи, каждая не меньше семи футов, Деметры, ее дочери [Персефоне] и Диониса, все одинаково из мрамора. После храма Деметры Элевсинской река Ладон протекает мимо и города Фельпусы, расположенного на левом берегу реки, на высоком холме… За Фельпусой река Ладон течет вниз к святилищу Деметры в Онкее; фельпусийцы называют эту богиню Эринией (Мстящей); с ними согласен и Антимах, написавший поэму о походе аргивян против Фив; в этой поэме он говорит:

Храм Деметры стоит, говорят, Эринии там же.

А Онкий, по сказаниям, является сыном Аполлона и в Фельпусской земле царствовал в местечке Онкее. Наименование же богине «Эриния» дано по следующему случаю: когда богиня блуждала по земле, отыскивая свою дочь, говорят, Посейдон преследовал ее, желая с ней сочетаться; тогда Деметра превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами Онкия; но Посейдон догадался о ее обмане, сам уподобился жеребцу и в таком виде сочетался с Деметрой. Сначала Деметра гневалась на то, что случилось, но с течением времени прекратила свой гнев и пожелала, как говорят, омыться в водах Ладона. Отсюда и пошли наименования, данные богине; вследствие ее гнева ее называют Эринией, потому что аркадяне на своем наречии вместо «быть гневной» говорят «быть Эринией», а по тому случаю, что она омылась в Ладоне [ритуал очищения]., ее называют Лусией (Омывшейся). Статуи, стоящие в храме, сделаны из дерева, но лица и оконечности рук и ног сделаны из паросского мрамора. У статуи <Деметры> Эринии в левой руке знаменитая, как ее называют, циста (священный ларец), а в правой — факел: величина статуи на глаз футов девять; а статуя <Деметры> Лусии приблизительно футов в шесть. Те, которые считают, что это статуя Фемиды, а не Деметры Лусии, занимаются праздными фантазиями. По преданию аркадян, Деметра родила от Посейдона дочь [Деспойна]… и коня Арейона».

Квинт Смирнский. После Гомера. Книга 8. 239. (Источник: Квинт Смирнский. После Гомера / Вступ. ст., пер. с др. греч. яз., прим. А. П. Большакова. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. – 320 c. – С. 200) (греческий эпос 4 в. н. э.):

«В сраженье несли его кони [бессмертные лошади Ареса]

Этон и Флогий, а также Конаб вместе с Фобом ужасным,

коих Эриния с шумным Борем на свет породили

страшный огонь выдыхавших.

[Происхождение этих лошадей явно связано с рождением лошади Арейона, Эринии Деметры из Фельпусы.]»

III. ФИГАЛИЯ Город в Аркадии (Южная Греция)

Эринии Деметре из Фельпусы также поклонялись в аркадском городе Фигалия.

Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. 8. 42. 1. (Источник: Аполлодор. Мифологическая библиотека / Перевод, заключительная статья, примечания, указатель В. Г. Боруховича. – Л.: Наука, 1972. – С. 98) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

«Другая гора, Элайон (Масличная), находится от Фигалии [в Аркадии] приблизительно на расстоянии 30 стадиев ; на ней есть священная пещера так называемой Деметры Мелайны (Черной). Всему тому, что рассказывают жители Фельпусы относительно сочетания Посейдона и Деметры… Говорят, что после этого Деметра в гневе на Посейдона и одновременно в печали о похищении Персефоны надела черные одежды [как Эриния] и, уйдя в эту пещеру, на долгое время скрылась в ней. Когда вследствие этого погибло все, что производит земля, а также погибла от голода большая часть человеческого рода и в то же время никто из богов не знал, где скрылась Деметра, в это время Пан отправился в Аркадию и, охотясь в разных местах по горам, пришел и на гору Элайон и, <заглянув в пещеру>, увидал Деметру и то, в каком она состоянии и в каких она одеждах. Таким образом, Зевс узнал об этом от Пана и послал к Деметре Мойр (богинь судьбы). Деметра послушалась Мойр, сложила свой гнев и перестала печалиться. 3. Фигалейцы говорят, что по этому случаю они решили считать пещеру священной пещерой Деметры и в ней поставили деревянную статую богини. Эта статуя, по их рассказам, была сделана следующим образом. Богиня сидит на скале, во всем подобная женщине, кроме головы: голова и волосы на ней — лошадиные; к голове у нее приделаны изображения драконов [т.е. напоминающий Эриний]. и других диких животных. На ней надет хитон, спускающийся до самых пят; в одной руке у нее дельфин, в другой — горлица [темная горлица была священной для Эриний]. С какой целью они поставили ей такую статую, это ясно для человека, не лишенного сообразительности и привыкшего разбираться в чудесных сказаниях. А Мелайной они, говорят, назвали ее потому, что богиня носила черные одежды… Главным образом ради этой Деметры я лично ездил в Фигалию. Я принес жертву богине по обряду, принятому у местных жителей; они не приносят ничего другого, кроме садовых фруктов, особенно винограда, медовых сотов, овечьей шерсти, еще не обработанной, как она есть, с потом и грязью. Все это они кладут на жертвенник, воздвигнутый перед пещерой, а возложив, поливают их оливковым маслом. Таково правило жертвоприношений, соблюдаемое и частными людьми и при ежегодном жертвоприношении всей фигалейской общиной. Эти жертвы у них совершает жрица, а вместе с ней самый младший из так называемых жертвоприносителей; их трое из числа местных граждан. 6. Около пещеры находится дубовая роща, есть и источник холодной воды».

КУЛЬТ В БЕОТИИ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ)

I. Гора ТИЛЬФУСИОН и город ГАЛИАРТА в Беотии

Святилище Эриний в Фельпусе, вероятно, было хтоническим оракулом, похожим на храмы Амфиарая и Трофония в том же регионе. Говорят, что провидец Тиресий умер, выпив воды из источника, что может свидетельствовать о том, что его призрак стал пророчествующим духом святилища. Тильфусианские Эринии были тесно связаны с Эриниями из Фельпусы в Аркадии.

Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. 3. 7. 3. (Источник: Аполлодор. Мифологическая библиотека / Перевод, заключительная статья, примечания, указатель В. Г. Боруховича. – Л.: Наука, 1972. – С. 98) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

«Ночью они [фиванские беженцы] прибыли к источнику, который называется Тильфусса. Тиресий выпил воды из этого источника и тут же умер».

Павсаний. Описание Эллады. Книга 9. 33. 3. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Гора Тильфусион [в Беотии] и так называемый источник Тильфуса отстоят от Галиарта приблизительно на 50 стадий. У эллинов есть сказание, что аргивяне, взявшие Фивы вместе с детьми Полиника, везли в Дельфы вместе с другой добычей в дар богу и Тиресия. Говорят, во время пути он почувствовал жажду, и, напившись воды из Тильфусы, он испустил дух; около этого источника находится и его могила… В Галиарте под открытым небом есть святилище богинь, которых называют Праксидиками (Карающими) [Эринии]. Здесь приносят клятвы, и эти клятвы ненарушимы. Святилище этих богинь находится у горы Тильфусиона».

Больше информации о нимфе см. Тильфуса. (Вероятно, ее отождествляли с Эринией, особенно в истории, где бог очищения Аполлон похоронил ее под скалами горы Тильфусион)

КУЛЬТ В ЛОКРИДЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ)

I. МИОНИЯ Город в Локриде

Павсаний. Описание Эллады. Книга 10. 38. 8. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Этот городок лежит на высоком месте; там есть роща и жертвенник, посвященный богам Милихиям (Милостивым) [Эриниям]; этим богам приносятся ночные жертвы, и полагается при этом съесть жертвенное мясо раньше, чем взойдет солнце».

КУЛЬТ В ЛАЦИИИ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИТАЛИЯ)

I. РИМ столица Лация

Цицерон. О природе богов. Книга 3. 18. (Источник: Цицерон. Философские трактаты. / Пер. М. И. Рижского. Отв. ред., сост. и вступ. ст. Г. Г. Майорова. (Серия «Памятники философской мысли»). – М.: Наука, 1985. – 384 стр.) (римский ритор 1 в. до н. э.):

«Евмениды… они имеют в Афинах храм, и у нас [в Риме], как я понимаю, им посвящена роща Фурины».

ЭПИТЕТЫ ЭРИНИЙ

Эринии обладали многими эпитетами.

| Греческое имя | Транслитерация | Латиница | Английский | Перевод |

| Ευμενιδες | Eumenides | Eumenides | Well-Disposed, Kind, Gracious (eumenês) | Благожелательные, Добрые, Милосердные |

| Σεμναι | Semai | Semnae | Revered, August, Holy (semnos) | Почитаемые, Августейшие, Святые |

| Μειλιχιοι | Meilikhioi | Meilichii | Gentle, Soothing, Mild (meilikhios) | Нежные, Успокаивающие, Мягкие |

| Πραξιδικαι | Praxidikai | Praxidicae | Exacters of Justice (praxis, dikê) | Исполнители правосудия |

| Греческое имя | Транслитерация | Латиница | Английский | Перевод |

| Ποιναι | Poinai | Poenae | Retributions (poinê) | Возмездие |

| Μανιαι | Maniai | Maniae | Madnesses (mania) | Безумие |

| Αραι | Arai | Arae | Curses (arai) | Проклятия |

| Δασπληται | Dasplêtai | Daspletae | Horrid, Frightful (dasplêtis) | Ужасные, Ужасающие |

| Греческое имя | Транслитерация | Латиница | Английский | Перевод |

| Αει Παρθενους | Aei Parthenous | Aei Parthenous | Eternal-Virgins (parthenos) | Вечные Девы (девственницы) |

| Τελφουσια | Telphousia | Telphusia | Bring-Forth Dues (phousa, telos) | Приносящие взносы |

| Τιλφουσσα | Tilphoussa | Tilphussa | Bring-Forth Dues (phuô, telos) взносы | Приносящие взносы |

| Κυνης Εγκοτοι | Kynês Enkotoi | Cunes Encoti | Hounds of Wrath | Гончие гнева |

Павсаний. Описание Эллады. Книга 1. 28. 6. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Вблизи находится святилище богинь, которых афиняне называют «Почтенными», а Гесиод в «Теогонии» — «Эриниями»».

Павсаний. Описание Эллады. Книга 2. 11. 4. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Храму богинь [Эриний], которых афиняне называют «Почтенными», сикионцы же Эвменидами (Милостивыми)».

ИСТОЧНИКИ

Греческие

- Гомер. Одиссея. (Источник: Гомер. Илиада. Одиссея / Перевод с древнегреческого Н. Гнедича. – М.: Художественная литература, 1967. – С. ???-???) (греческий эпос 8 в. до н. э.):

- Гесиод. Труды и дни. (Источник: Эллинские поэты VIII – III вв. до н. э. / Перевод В. В. Вересаева. – М.: Ладомир, 1999. – С. ???) (греческий эпос 8-7 вв. до н. э.):

- Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. (Источник: Аполлодор. Мифологическая библиотека / Перевод, заключительная статья, примечания, указатель В. Г. Боруховича. – Л.: Наука, 1972. – С. ???-???) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

- Феокрит. Идиллии. (Источник: Феокрит, Мосх, Бион. Идилии и эпиграммы. Перевод и комментарий М. Е. Грабарь-Пассек. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1958. – С. ???-???) (греческий поэт 3 в. до н. э.):

- Каллимах. / Пер. О. Смыки. (Источник: Эллинские поэты VIII – III вв. до н. э. – М.: Ладомир, 1999. – С. ???-???) (греческий поэт 3 в. до н. э.):

- Ликофрон. Александра. (Источник: Ликофрон. Александра. / Вступ. ст. А. В. Мосолкина, пер. и комм. И. Е. Сурикова. // ВДИ. 2011. № 1) (греческий поэт 3 в. до н. э.):

- Павсаний. Описание Эллады. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

- Орфические гимны. (Источник: Античные гимны. Переводы с древнегреч. Под ред. А. А. Тахо-Годи. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. ???-???) (греческие гимны 3 в. до н. э. – 2 в. н. э.):

- Клавдий Элиан. О мире животных. / Переводчик: Агностик. (Источник: Симпосий, сайт об античной литературе, античной истории и людях античности).

- Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. (Источник: Нонн Панополитанский. Деяния Диониса /Пер. с древнегреческого Ю. А. Голубца. – СПб: Алетейя, 1997. – С. ???)

Римские

- Псевдо-Гигин (общее имя для неизвестных античных авторов-мифографов 2 века н. э.) Мифы. (Источник: Гигин. Мифы. / Пер. Д. О. Торшилова под общ. ред. А. А. Тахо-Годи. – 2-е изд., испр. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. ???-???):

- Овидий. Метаморфозы. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

- Овидий. Героиды. (Источник: Овидий. Элегии и малые поэмы / Перевод с латинского. Сост. и предисл. М. Гаспарова. Коммент. и ред. переводов М. Гаспарова и С. Ошерова. – М.: Художественная литература, 1973. – 528 с.) (римская поэзия 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

- Вергилий. Энеида. (Источник: Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Перевод с латинского С. А. Ошерова. (Серия «Библиотека всемирной литературы», т. 6). – М.: Художественная литература, 1971. – С. ???) (римский поэт 1 в. до н. э.):

- Вергилий. Георгики. (Источник: Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида / Перевод с латинского С. Шервинского. (Серия «Библиотека всемирной литературы», т. 6). – М.: Художественная литература, 1971. – С. ???-???) (римский поэт 1 в. до н. э.):

- Цицерон. О природе богов. (Источник: Цицерон. Философские трактаты. / Пер. М. И. Рижского. Отв. ред., сост. и вступ. ст. Г. Г. Майорова. (Серия «Памятники философской мысли»). – М.: Наука, 1985. – 384 стр.) (римский ритор 1 в. до н. э.):

- Валерий Флакк. Аргонавтика. (Источник: Валерий Флакк. Аргонавтика. Книга первая / Под общ. ред. А.В. Подосинова. М.: Импэто, 2013. – С. ???-???):

- Стаций. Фиваида. (Источник: Публий Папиний Стаций. Фиваида / В переводе Ю. А. Шичалина. – М.: «Наука», 1991. – С. ???-???) (римский эпос 1 в. н. э.):

Список используемой литературы