Артемида была олимпийской богиней охоты, диких животных, детей и рождения.

На этой странице собраны рассказы о гневе богини, вызванном теми, кто пренебрегал ее поклонением, и высокомерным хвастовством охотников. Самые известные из этих сказок включают в себя царя Энея, чьи земли были разорены гигантским вепрем, посланным богиней, и царя Агамамемнона, который принес в жертву свою дочь Ифигению, чтобы умилостивить ее гнев.

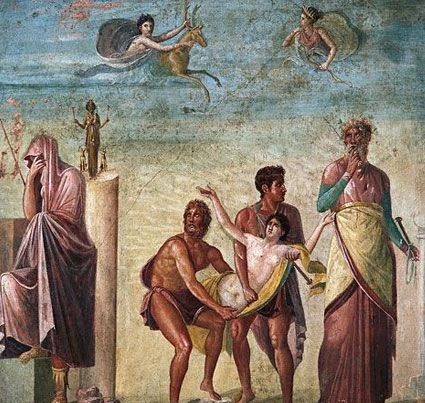

Изображение справа — Артемида с оленем, Клитемнестра, жертвоприношение Ифигении и Агамемнон, греко-римская фреска из Помпей 1 век нашей эры, Национальный археологический музей Неаполя

ГНЕВ АРТЕМИДЫ: ЭНЕЙ

МЕСТО: Калидон, Этолия (Центральная Греция)

Гомер. Илиада. Песнь 9. 530. (Источник: Гомер. Илиада. Одиссея / Перевод с древнегреческого Н. Гнедича. – М.: Художественная литература, 1967. – С. 97) (греческий эпос 8 в. до н. э.):

«Брань была меж куретов и бранолюбивых этолян

Вкруг Калидона града, и яростно билися рати:

Мужи этольцы стояли за град Калидон, им любезный,

Мужи куреты пылали обитель их боем разрушить.

Горе такое на них Артемида богиня воздвигла,

В гневе своем, что Иней с плодоносного сада начатковЕй не принес; а бессмертных других насладил гекатомбой;

Жертвы лишь ей не принес, громовержца великого дщери:

Он не радел, иль забыл, но душой согрешил безрассудно.

Гневное божие чадо, стрельбой веселящаясь Феба

Вепря подвигла на них, белоклыкого лютого зверя.Страшный он вред наносил, на Инея сады набегая:

Купы высоких дерев опрокинул одно на другое,

Вместе с кореньями, вместе с блистательным яблоков цветом.

Зверя убил наконец Инеид Мелеагр нестрашимый,

Вызвав кругом из градов звероловцев с сердитыми псамиМногих: его одолеть не успели бы с малою силой —

Этаков был! на костер печальный многих послал он.

Феба о нем воспалила жестокую, шумную распрю,

Бой о клыкастой главе и об коже щетинистой вепря

Между сынами куретов и гордых сердцами этолян».

Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. Книга 1. 66. (Источник: Аполлодор. Мифологическая библиотека / Перевод, заключительная статья, примечания, указатель В. Г. Боруховича. – Л.: Наука, 1972. – С. 51) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

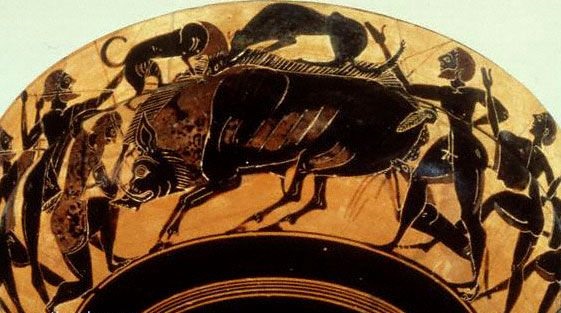

«Когда осенью созрели плоды в его стране, Ойней [царь Калидона (в Этолии)] принес начатки в жертву всем богам, забыв об одной только Артемиде. Разгневанная этим, богиня наслала на землю Ойнея вепря огромной величины и силы, из-за которого земля осталась незасеянной; он уничтожал скот и убивал всех, кто попадался ему на пути. Тогда Ойней пригласил принять участие в охоте на вепря всех самых отважных воителей Эллады, оповестив при этом, что тот, кто убьет вепря, получит в качестве трофея его шкуру. [И он был убит героями Калидонской охоты на кабана]»

Гимны Каллимаха. 3. К Артемиде. 259 (из греческих гимнов 3 в. до н. э. – 2 в. н. э.) (Источник: Античные гимны. Переводы с древнегреч. Под ред. А. А. Тахо-Годи. — М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 221/ Перевод С. С. Аверинцева. – С. 168, 170-171 ) (греческий поэт 3 в. до н. э.):

«В почести да не откажет никто Артемиде, затем что

Даже Ойнею [царь Калидона (в Этолии)] пришлось не к добру созывать зверобоев»

Антонин Либерал. Метаморфозы. 2. (Источник: Антонин Либерал. Метаморфозы / Перевод с древнегреческого, вступительная статья и комментарии В. Н. Ярхо // ВДИ, 1997, № 3-4) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

«Когда Ойней однажды приносил в жертву первинки от имени всей страны, он забыл Артемиду8, и она в гневе наслала дикого кабана, который разорял землю и многих убил. Тогда Мелеагр и сыновья Фестия собрали доблестных героев со <всей> Эллады на войну против кабана. Те пришли и убили его. (3) Мелеагр, производя раздел его мяса героям, взял себе голову и шкуру как почетную добычу. Но Артемида разгневалась еще больше за то, что они убили ее священного кабана и возбудила среди них раздор. А именно, сыновья Фестия и остальные куреты требуют шкуру кабана, говоря, что им принадлежит половина добычи. [затем началась война между двумя лагерями]».

Павсаний. Описание Эллады (Греции). Книга 7. 18. 8. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Говорят, что это наименование Лафрия [в Калидоне, Этолия] дано богине… гнев Артемиды, вызванный Энеем, с течением времени по отношению к калидонянам сделался мягче (элафротера)»

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книга 4. 34. 2. (Источник: Вестник древней истории. 1986. № 2. С. 82 сл. Перевод В. М. Строгецкого с учётом переводов отдельных глав, выполненных С. Я. Лурье, А. Ф. Лосевым и М. К. Трофимовой) (греческий историк 1 в. до н. э.):

«Однажды Ойней приносил благодарственные жертвы богам за обильный урожай зерна, но забыл при этом почтить Артемиду, и разгневанная богиня наслала знаменитого Калидонского вепря сверхъестественной величины. Разоряя окрестные земли, вепрь причинял огромный ущерб. Поэтому Мелеагр, сын Ойнея, пребывавший в расцвете сил и отличавшийся телесной крепостью и мужеством, созвал многих доблестных мужей охотиться на вепря».

Псевдо-Гигин (общее имя для неизвестных античных авторов-мифографов 2 века н. э.) Мифы. 172. (Источник: Гигин. Мифы. / Пер. Д. О. Торшилова под общ. ред. А. А. Тахо-Годи. – 2-е изд., испр. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 34):

«Когда Ойней, сын Портаона, царь Этолии, совершил ежегодные жертвоприношения всем богам и пропустил Диану [Артемиду], она, разгневавшись, послала вепря огромной величины, который опустошал поля калидонян. Тогда Мелеагр, сын Ойнея, обещал, что выйдет сражаться вместе с лучшими греческими вождями».

Псевдо-Гигин (общее имя для неизвестных античных авторов-мифографов 2 века н. э.) Мифы. 174. (Источник: Гигин. Мифы. / Пер. Д. О. Торшилова под общ. ред. А. А. Тахо-Годи. – 2-е изд., испр. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 34):

«Диана, разгневанная тем, что Ойней не совершил в ее честь ежегодного жертвоприношения, наслала вепря удивительной величины, который опустошал поля калидонян. Когда Мелеагр вместе с лучшими юношами Греции убил его, он подарил его шкуру деве Аталанте за ее доблесть. Плексипп, ……, братья Алфеи, решили похитить шкуру. Когда Аталанта взмолилась о помощи Мелеагру, он явился и, предпочтя любовь родству, убил своих дядей».

Псевдо-Гигин (общее имя для неизвестных античных авторов-мифографов 2 века н. э.) Астрономия. Книга 2. 7. (Источник: Гигин. Астрономия / Перевод и комментарии А. И. Рубана. – СПб., Изд-во «Алетейя», 1997. – С. 47):

«Он [Орфей], как считают, сошел в царство мертвых и там восхвалил в своей песне поколение богов, исключая Отца-Либера [Диониса], которого он пропустил по забывчивости. Нечто подобное случилось с Ойнеем, который, совершая жертвоприношение, забыл упомянуть Диану [Артемиду]».

Овидий. Метаморфозы. Книга четвертая. 8. 269. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«Помощи стали молить у него в их бедствии тяжком.

Помощи стал Калидон умолять, хоть имел Мелеагра.

Полный тревоги, просил смиренно: причиной же просьбы

Вепрь был, — Дианы [Артемиды] слуга и ее оскорбления мститель.

Царь Оэней, говорят, урожайного года начатки

Вышним принес: Церере [Деметре] плоды, вино же Лиэю [Дионису],

Сок он Палладин [Афины] возлил белокурой богине Минерве [Афине].

Эта завидная честь, начиная от сельских, досталась

Всем олимпийским богам; одни без курений остались,

Как говорят, алтари обойденной Латониной дщери [Артемиде].

Свойственен гнев и богам. «Безнаказанно мы не потерпим!

Пусть нам почтения нет, — не скажут, что нет нам отмщенья!» —

Молвит она и в обиде своей на поля Оэнея.

Вепря-мстителя шлет: быков столь крупных в Эпире

Нет луговом, не увидишь таких и в полях сицилийских.

Кровью сверкают глаза и пламенем; шея крутая;

Часто щетина торчит, наконечникам копий подобно, —

Целой оградой стоит, как высокие копья, щетина.

Хрюкает хрипло кабан, и, кипя, по бокам его мощным

Пена бежит, а клыки — клыкам подобны индийским,

Молния пышет из уст: листва от дыханья сгорает.

То в зеленях он потопчет посев молодой, то надежду

Пахаря — зрелый посев на го́ре хозяину срежет.

Губит хлеба на корню, Церерину ниву. Напрасно

Токи и житницы ждут обещанных им урожаев.

С длинною вместе лозой тяжелые валятся гроздья,

Ягоды с веткой лежат зеленеющей вечно маслины.

Буйствует он и в стадах; уже ни пастух, ни собака,

Лютые даже быки защитить скотину не могут.

Люди бегут и себя в безопасности чувствуют только

За городскою стеной. Но вот Мелеагр и отборных

Юношей местных отряд собираются в чаянье славы…

[Во время охоты Артемида вмешалась, чтобы защитить своего кабана]

Но не поранен был вепрь, — наконечник железный Диана

Сбила у древка; одним был древком тупым он настигнут.

Пуще взбесился кабан; запылал подобен перуну,

Свет сверкает из глаз, из груди выдыхает он пламя…

Тут взбешенный Аркад, на свою же погибель с секирой, —

«Эй, молодцы! Теперь предоставьте мне действовать! — крикнул, —

Знайте, сколь у мужчин оружье сильней, чем у женщин!

Дочь пусть Латоны [Артемида] его своим защищает оружьем, —

Зверя я правой рукой погублю против воли Дианы [Артемиды]!»

Велеречивыми так говорит спесивец устами.

Молвил и, руки сцепив, замахнулся двуострой секирой,

Вот и на цыпочки встал, приподнялся на кончиках пальцев, —

Но поразил смельчака в смертельно опасное место

Зверь: он оба клыка направил Аркаду в подбрюшье.

Вот повалился Анкей, набухшие кровью обильно,

Выпав, кишки растеклись, и мокра обагренная почва».

Стаций. Фиваида. Книга 2. 469. (Источник: Публий Папиний Стаций. Фиваида / В переводе Ю. А. Шичалина. – М.: «Наука», 1991. – С. 26-27) (римский эпос 1 в. н. э.):

«Калидон оставляю,чудищ родящий. [Диана, разгневанная на царя Калидона Ойнея, отца Тидея, забывшего принести ей жертву, подослала в окрестности города страшного вепря, который опустошал поля; убит он был сыном Ойнея Мелеагром]»

Сенека. Троянки. 827. (Источник: Луций Анней Сенека. Троянки / Перевод С. А. Ошерова / Луций Анней Сенека. Трагедии. – М.: Наука, 1983. – С. 258) (римская трагедия 1 в. н. э.):

«Плеврон, ненавистный Фебе [Артемиде]…

Или в Калидон, что прославлен зверем»

ПОСЛЕДСТВИЯ этой истории см. БЛИЗКИЕ АРТЕМИДЫ: СЕСТРЫ МЕЛЕАГРА.

Для получения ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ информации о кабане см. КАЛИДОНСКИЙ ВЕПРЬ

ГНЕВ АРТЕМИДЫ: АДМЕТ

МЕСТО: Феррара, Фессалия (Северная Греция)

Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. Книга 1. 105. (Источник: Аполлодор. Мифологическая библиотека / Перевод, заключительная статья, примечания, указатель В. Г. Боруховича. – Л.: Наука, 1972. – С. 51) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

«Во время свадьбы Адмет принес жертвы всем богам, но забыл об Артемиде. Это и было причиной того, что, когда Адмет открыл двери свадебного покоя, он нашел его наполненным клубками свернувшихся змей. Но Аполлон и тут пообещал умилостивить богиню»

ГНЕВ АРТЕМИДЫ: ГИППО — МЕЛАННИППЕ

МЕСТО: г. Пелион, Фессалия (Северная Греция)

Гимны Каллимаха. 3. К Артемиде. 260 (из греческих гимнов 3 в. до н. э. – 2 в. н. э.) (Источник: Античные гимны. Переводы с древнегреч. Под ред. А. А. Тахо-Годи. — М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 221/ Перевод С. С. Аверинцева. – С. 168, 170-171 ) (греческий поэт 3 в. до н. э.):

«Плясок пусть никто не бежит ежегодных — отвергнув

Танец пред алтарем [Артемиды], и Гиппо вкусила возмездье».

Псевдо-Гигин (общее имя для неизвестных античных авторов-мифографов 2 века н. э.) Астрономия. Книга 2. 18. (Источник: Гигин. Астрономия / Перевод и комментарии А. И. Рубана. СПб., Изд-во «Алетейя», 1997):

«Каллимах [греческий поэт 3 в. до н.э.] же говорит, что она [Меланиппе доч Хирона] перестала охотиться и почитать Диану [Артемиду], и за это Диана наделила ее вышеупомянутой наружностью [Кобыла]. Говорят также, что по этой причине она находится вне поля зрения Кентавра [Созвездие Пегас], которого некоторые называют Хироном, и что она различима только наполовину, чтобы нельзя было распознать в ней женщину».

ГНЕВ АРТЕМИДЫ: ЖИТЕЛИ КОРИНФА

МЕСТО: Коринф (Южная Греция)

Павсаний. Описание Эллады. Книга 2. 7. 6. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«убив Пифона, Аполлон и Артемида прибыли в Эгиалею, чтобы получить очищение. Тут их охватило чувство страха… жителей же Эгиалеи поразила болезнь, и прорицатели велели им умилостивить Аполлона и Артемиду. И вот они послали с молениями семь юношей и семь девушек к реке Сифасу; и говорят, что боги, которых они убедили, прибыли на акрополь, и то место, куда они первый раз вступили, и есть место храма богини Пейто [Убеждение]».

ГНЕВ АРТЕМИДЫ: АДОНИС

МЕСТО: Кипр (Западная Азия)

Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. Книга 3. 183. (Источник: Аполлодор. Мифологическая библиотека / Перевод, заключительная статья, примечания, указатель В. Г. Боруховича. – Л.: Наука, 1972. – С. 51) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

«Адонис, будучи еще ребенком, вследствие гнева Артемиды был ранен на охоте диким кабаном и погиб».

Для получения ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ информации об этом герое см. «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ АФРОДИТЫ: АДОНИС».

ГНЕВ АРТЕМИДЫ: АГАМЕМНОН & АТРЕЙ

МЕСТО: Авлида, Беотия (Центральная Греция)

Эсхил. Орестея. Агамемнон. 122. (Источник: Эсхил. Трагедии /Перевод Вячеслава Иванова. – М.: Наука, 1989. – С. 119) (греческая трагедия начала 5 в. до н. э.):

«[Калхнт истолковывает знамение, объясняющее неблагоприятные штормы, посланные Артемидой, чтобы задержать греческий флот]

Артемида ревнует

К птицам Зевса [двум орлам, представляющих Агамемнона и Минелая], что́ грабят

Плодное лоно, — святая защитница твари дубравной, —

И ненавидит пир орлов

Жалеет всех чад лесных,

Детенышей, мать в слепоте сосущих;

Племя милует робкого зверя

Вместе с выводком львицы лютой.

Знак велит мне на́двое Дева

Растолковать: и к победе орлы и к обиде!..»

Целитель-Феб [Аполлон],

С нами, Пеан-спаситель!..

«Ветром богиня и длительной бурею

Стана пловучего

Да не удержит!

Жертвы другой да не взалчет, неслыханной,

Богопреступной,

Тра́пезы, сеющей ненависть в дом и распрю супругов,

Памятный гнев непрощеной обиды,

В недрах семьи затаившийся умысел матерней мести…»

Так, с посулом великим добра, Калхант-прорицатель

Горе по тра́пезе орлей пророчил дому цареву.

Песнь согласуя с вещаньем, —

Плач сотворите, но благо да верх одержит!»

Эсхил. Орестея. Агамемнон. 183. (Источник: Эсхил. Трагедии /Перевод Вячеслава Иванова. – М.: Наука, 1989. – С. 119) (греческая трагедия начала 5 в. до н. э.):

«В те поры старейший царь [Агамемнон],

Вождь ахейских кораблей,

Ведуна не укорил.

Свой рок — принял он, не возроптал.

Ветра нет. Ждать устал ратный стан

Там, в плену Авлидских волн,Где, буруном закипев, от моря

Вспять бежит, дыбясь, Эврип.Дохнуло вдруг бурей от Стримона.

Заказан путь по́ морю. Смятенье…

В заливе вал разит суда,

С якоря срывает.

В лишениях, в уныньи праздном,

За днями дни рать влачит; крушится мощь.

Когда ж изрек Калхант

Горькое зол целенье,Тяжкий чрезмерно выкуп,

Страшный закон Девы святой, —

Не удержав брызнувших слез,

Посохами братья-цари

Стукнули разом о́ земь.Возго́ворил старший брат: «Постигнет

Ослушника воли божьей кара.

Но грянет гнев и над отцом,

Дочь — кумир семейный —

Сгубившим, обагрившим рукиОтцовские детской кровью жертвенной.

Что здесь не грех? Все — грех!..

Я ли дружину выдам?

Я ль корабли покину?

Царский мой долг — страшной ценой

Бурю унять. Яростен рок;

Яростней жар воли одной.

Быть по сему, во благо!»В ярмо судьбы — раз он впрягся выей,

И помысел темный — раз к несчастью,Ожесточася, уклонил, —

Стал дерзостен, стал дышать отвагой.

Умыслив зло, смертный смел: одержит

Недужный дух единая ярость.

Вот семя греха и кар!

Дочь обрекает [Ифигению] на казнь отец,

Братнего ложа мститель, —

Только б войну воздвигнуть!

Антистрофа V

Ее мольбы, плач, к отцу взыванья,

Ее красы нежный цвет свирепыхНе тронули Арея слуг.

С молитвой царь подал знак, и жертву,

Не козочку — деву — тканью длинной

Покрыв, схватили; еле живую

Повергли на жертвенник;

Полных, как парус, милых уст

Звук заглушили томный, —

Чтоб не кляла злодеев.Шафрановых волн ручей — блеск фаты —

Лия на луг, кроткий лик подъемлетНевинная, — чья бы кисть этот лик явить могла? —

Вперяет в убийц немой,

Милосердья полный взгляд,

Как будто речь держит к ним…

Давно ль она, луч хором царевых,

Когда гостей царь-отец потчевал, пела песнь

Застольную и богов хвалила,

Славя достаток отчий?»

Фрагменты не сохранившихся трагедий Эсхила (перевод М. Л. Гаспарова). Ифигения. (Источник: Эсхил. Трагедии / Перевод А. И. Пиотровского. – М.: Наука, 1989. – С. 284):

«[Заручившись помощью исцеленного Телефа, ахейское войско вновь собирается в Авлиде, чтобы плыть на Трою. Но Артемида, гневаясь на Агамемнона (чем мотивировался этот гнев у Эсхила, неясно), удерживает отплытие противными ветрами и требует для искупления принести ей в жертву дочь Агамемнона Ифигению. Агамемнон уступает, Ифигению привозят в Авлиду якобы для брака с Ахиллом и кладут на алтарь (см. парод «Агамемнона»). Был ли у Эсхила в этой трагедии мотив чудесного спасения Ифигении, неизвестно.]»

Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. E2. 10. (Источник: Аполлодор. Мифологическая библиотека / Перевод, заключительная статья, примечания, указатель В. Г. Боруховича. – Л.: Наука, 1972. – С. 63) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

«Атрей некогда дал обет принести в жертву Артемиде лучшую овцу, которая родится в его стадах. Но, как говорят, произошло так, что в его стадах родился золотой ягненок, и Атрей стал уклоняться от выполнения обета. Атрей задушил этого ягненка, спрятал в ларец и там его хранил. [гнев Артемиды был перенесен на Агамемнона, сына Атрея, который потребовал принести в жертву свою дочь, прежде чем она позволила греческому флоту плыть к Трою — см. ниже]»

Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. E3. 21. (Источник: Аполлодор. Мифологическая библиотека / Перевод, заключительная статья, примечания, указатель В. Г. Боруховича. – Л.: Наука, 1972. – С. 63) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

«После того как они выплыли из Аргоса и вторично прибыли в Авлиду, поход был задержан неблагоприятной погодой. Тогда Калхант сказал, что они не смогут пуститься в плавание, пока не принесут в жертву Артемиде самую красивую из дочерей Агамемнона; богиня же гневается на Агамемнона за то, что он, поразив на охоте оленя, сказал: «Даже сама Артемида не смогла бы…»; другой причиной гнева Артемиды было то, что Атрей не принес ей в жертву золотого ягненка.

Получив такое прорицание, Агамемнон послал к Клитемнестре Одиссея и Талфибия, прося прислать Ифигению и сославшись при этом на свое обещание выдать ее замуж за Ахиллеса в награду за то, что он согласился принять участие в походе. Когда Клитемнестра прислала ее, Агамемнон подвел ее к алтарю и уже собрался заколоть, но Артемида похитила ее и перенесла к таврам, сделав Ифигению своей жрицей. Вместо нее богиня подвела к алтарю оленя. Как говорят некоторые, Артемида сделала Ифигению бессмертной».

Гимны Каллимаха. III. К Артемиде. 260 / Перевод С. С. Аверинцева. / (Источник: Античные гимны. Переводы с древнегреч. Под ред. А. А. Тахо-Годи. — М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 150) (греческий поэт 3 в. до н. э.):

«Пусть не желает никто с Охотницей [Артемидой] спорить в искусстве —

За похвальбу и Атрид [отец Агамемнона] расплатился пеней немалой».

Павсаний. Описание Эллады. Книга 9. 19. 6. (Источник: Павсаний. Описание Эллады /Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. СПб.: Алетейя, 1996) (греческое повествование о путешествии 2 в. н. э.):

«Там [Авлида, Беотия] есть храм Артемиды… Говорят, когда эллины, повинуясь словам прорицания Калханта, хотели на этом алтаре принести в жертву Ифигению, то богиня вместо нее дала лань как жертвенное животное. В этом храме они хранят остатки ствола того платана, о котором Гомер упоминает в «Илиаде». Есть предание, что когда эллины стояли в Авлиде, то долгое время им не было попутного ветра; когда же этот попутный им ветер внезапно подул, то каждый стал приносить в жертву Артемиде тех животных, которые у него случайно были, без различия — и самок и самцов. И с того времени в Авлиде сохраняется обычай, что всякие жертвы приемлемы и законны».

Овидий. Метаморфозы. Книга 12. 8. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«В землю родную свою, и тысяча следом союзных [собрались в Авлиде]

Шла кораблей и на них всем скопом народы пеласгов,

И не замедлила б месть [на Трою], когда бы свирепые ветры

По морю путь не прервали, когда б в земле Беотийской

Не задержала судов изобильная рыбой Авлида.Все ж продолжает Нерей в аонийских свирепствовать водах,

Воинств не хочет везти. Полагают иные, что стены

Трои жалеет Нептун, ибо он вкруг града возвел их, —

Только не Фестора сын: он не может не знать, не скрывает,

Что укротить надлежит гнев Девы-богини [Артемиды] — девичьей

Кровью. Когда победило любовь всенародное дело,

Царь — отца победил, и, чтоб чистой пожертвовать кровью,

Пред алтарем, меж рыдавших жрецов, Ифигения стала, —

Покорена богиня была: всем очи покрыла

Облаком вдруг и в толпе, при служенье, меж гласов молебных,

Деву Микен, — говорят, — заменила подставленной ланью.

Лишь долженствующим ей убиеньем смягчилась Диана [Артемида],

Как одновременно гнев прекратился и Фебы и моря:

Тысяча тотчас судов, дождавшись попутного ветра

И натерпевшись в пути, к пескам прибывают фригийским».

Овидий. Метаморфозы. Книга 13. 182. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«Тысяча наших судов стояла в Авлиде Эвбейской.

Долго там ждем мы ветров, но не дуют они или флоту

Противоборны; велят Агамемнону жесткие судьбы

Деву невинную — дочь — заколоть для гневной Дианы [Артемиде].

Но не согласен отец; на самых богов он разгневан;

Все же родитель в царе говорит; я мягко словами

Дух непокорный отца обернул на всеобщую пользу.

Да, я теперь признаюсь, — Атрид извинит мне признанье, —

Перед пристрастным судьей защищал я нелегкое дело.

Все ж побуждает его о народе забота и брате,

Скиптра врученного власть, чтоб кровью платил он за славу!»

ГНЕВ АРТЕМИДЫ: АНКЕЙ

МЕСТО: Калидон, Этолия (Центральная Греция)

Овидий. Метаморфозы. Книга 8. 269. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

«[Во время охоты на калидонского кабана]

Тут взбешенный Аркад, на свою же погибель с секирой, —

«Эй, молодцы! Теперь предоставьте мне действовать! — крикнул, —

Знайте, сколь у мужчин оружье сильней, чем у женщин!

Дочь пусть Латоны его своим защищает оружьем, —

Зверя я правой рукой погублю против воли Дианы [Артемиды]!»

Велеречивыми так говорит спесивец устами.

Молвил и, руки сцепив, замахнулся двуострой секирой,

Вот и на цыпочки встал, приподнялся на кончиках пальцев, —

Но поразил смельчака в смертельно опасное место

Зверь: он оба клыка направил Аркаду в подбрюшье.

Вот повалился Анкей, набухшие кровью обильно,

Выпав, кишки растеклись, и мокра обагренная почва».

ПРЕЛЮДИЮ к этой истории см. ГНЕВ АРТЕМИДЫ: ЭНЕЙ

ГНЕВ АРТЕМИДЫ: БРОТЕЙ

МЕСТО: г. Маниса, Лидия (Малая Азия)

Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. E2. 2. (Источник: Аполлодор. Мифологическая библиотека / Перевод, заключительная статья, примечания, указатель В. Г. Боруховича. – Л.: Наука, 1972. – С. 25) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

«Охотник Бротей не воздавал почестей Артемиде. Он заявлял также, что и огонь не сможет причинить ему вреда. Но, впав в безумие, он кинулся в огонь».

ГНЕВ АРТЕМИДЫ: ФАЛЕК

МЕСТО: Амбракия. Эпирское царств. (Северная Греция)

Антонин Либерал. Метаморфозы. [Рассказывает Бей в книге II «Происхождения птиц»]. (Источник: Антонин Либерал. Метаморфозы / Перевод с древнегреческого, вступительная статья и комментарии В. Н. Ярхо // ВДИ, 1997, № 3-4) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

«Она [Артемида] выставляла следующую причину, чтобы владеть этим городом [Амбракией]. Когда Фалек был в нем тираном и никто не смел от страха убить его, она на охоте показала Фалеку львенка; когда тот взял его в руки, из леса выскочила львица, набросилась на Фалека и растерзала ему грудь; амбракиоты же, избавившись от рабства, стали почитать Артемиду как свою Предводительницу и, воздвигнув ей статую в виде Охотницы, поставили рядом с ней медную фигуру зверя».

ИСТОЧНИКИ

Греческие

- Гомер. Илиада. (Источник: Гомер. Илиада. Одиссея / Перевод с древнегреческого Н. Гнедича. – М.: Художественная литература, 1967. – С. ???-???) (греческий эпос 8 в. до н. э.):

- Эллинские поэты / Перевод М. Грабарь-Пассек, О. Смыки. (Источник: Эллинские поэты VIII – III вв. до н. э. – М.: Ладомир, 1999. – С. ???-???) (греческий эпос 8-7 вв. до н. э.):

- Эсхил. Орестея. Агамемнон. (Источник: Эсхил. Трагедии /Перевод Вячеслава Иванова. – М.: Наука, 1989. – С. ???-???) (греческая трагедия начала 5 в. до н. э.):

- Фрагменты не сохранившихся трагедий Эсхила. (Источник: Эсхил. Трагедии / Перевод М. Л. Гаспарова. – М.: Наука, 1989. – С. ???-???) (греческая трагедия начала 5 в. до н. э.):

- Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. (Источник: Аполлодор. Мифологическая библиотека / Перевод, заключительная статья, примечания, указатель В. Г. Боруховича. – Л.: Наука, 1972. – С. ???-???) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

- Псевдо-Плутарх. Собрание параллельных греческих и римских историй. / Переводчик Васильева Н. В. (Источник: Вестник древней истории, 1980, № 2; ) (анонимные авторы 2 в. н. э.):

- Антонин Либерал. Метаморфозы. (Источник: Антонин Либерал. Метаморфозы / Перевод с древнегреческого, вступительная статья и комментарии В. Н. Ярхо // ВДИ, 1997, № 3-4) (греческий мифограф 2 в. н. э.):

- Птолемей Хенн (Гефестион). Новая история (в 7 книгах). V. (Перевод: Мещанский Д. В). (Источник: Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе // Вестник древней истории. – 1947. – №№ 1-4; 1948. – №№ 1-4; 1949. – №№ 1-4) (греческий мифограф 1-2 вв. н. э.):

Римские

- Псевдо-Гигин (общее имя для неизвестных античных авторов-мифографов 2 века н. э.) Мифы. (Источник: Гигин. Мифы. / Пер. Д. О. Торшилова под общ. ред. А. А. Тахо-Годи. – 2-е изд., испр. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. ???-???):

- Псевдо-Гигин (общее имя для неизвестных античных авторов-мифографов 2 века н. э.) Астрономия. (Источник: Гигин. Астрономия / Перевод и комментарии А. И. Рубана. – СПб.: Алетейя, 1997. – С. ???-???):

- Овидий. Метаморфозы. (Источник: Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Перевод с латинского С. В. Шервинского. – М.: Художественная литература, 1977) (римский эпос 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.):

- Сенека. Троянки. (Источник: Луций Анней Сенека. Троянки / Перевод С. А. Ошерова / Луций Анней Сенека. Трагедии. – М.: Наука, 1983. – С. ???-???) (римская трагедия 1 в. н. э.):

- Стаций. Фиваида. (Источник: Публий Папиний Стаций. Фиваида / В переводе Ю. А. Шичалина. – М.: «Наука», 1991. – С. ???-???) (римский эпос 1 в. н. э.):

Список используемой литературы